|

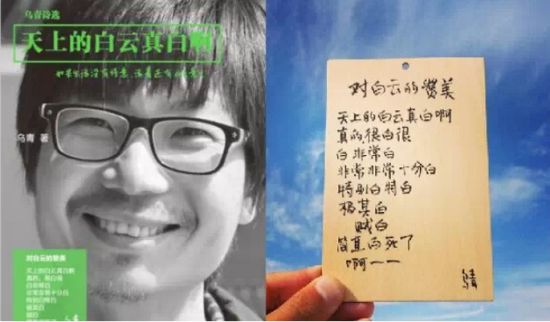

�����߰���������ʱ�����й�������ʫ���ÿһ�Ρ��ߺ족��������Ц�����²۵ķ�ʽ��ɣ��ⲻ�������塱���ˡ���������ǿα�����ѧ����ʫ�裬���������Ƕ����⣬�����ǹ���ʫ��ʽ��Ҳ����������֪�ġ��������������ִ�ʫ����һ����Ԫ��������ᣬ���ڶԡ������塱̬����Ϊ���ݣ����һ�������������ֵ�Ұ�ݡ�  ��ͼ

������/��׳ ����������ʱ�����й�������ʫ���ÿһ�Ρ��ߺ족��������Ц�����²۵ķ�ʽ��ɡ����滨�塱�����80���֮��ʫ���һ�����³�Ϊ���ڵ����������Х��Ĵ������ʫ��������һʱ�����������������Ŷ���ġ�����ʫ�ˡ�������������Ƚ����⡣���ġ������塱�����������⣬�������ʫ����֪��ô�ֱ������˳���������Ư�������˸����������������塱һ�ȵ��������������Ż���� ����ǰ���죬�ҵ�һλ���Ѱ�����ļ��ס��������������ң�����Ի������������˵ʵ�����Ҳ�֪����ô��Ϊ���������������Ϊ��������ʫ������ⷽʽ����˵����ϵͳ���ͺñ����Ǿ�ס�ĵ�Ԫ¥�����DZ˴�ƽ�й�����ͬһ��С�������֮�䲢��ͨ����������ν������ѧ�������ϵ��ִ�ʫ�裬��������Ƕ������İ��������������������������籣��•���������䡰���죬��ľ�������ǵ���������ʫ�䣬�������л��۲�����ĽǶȣ�ͨ��������ܵ�������������˾�ռ��ߵ�����ʶ����Ť������ת����Ϊ���ڶ��רҵд���ߣ����������ۼ�������ǵı�á����ɵĶѵ��������γ���ij�ִ��ܶȡ��ߴ��ϵ�ʫ�衣 ���������˶�ʫ������⣬��ʵ����������ѧ�α�������֮�У���ʫ�δʵ�������ϵ����·���������ǻ�������ǵ�������ִ�ʫ����ԣ��������ܽ��ܵĿ��»������֡��ִ�����д�ɵĹ�ʫ��������һ����̬��ȷ���������壬�ٳ������Ϥ������������һ��������ij��ȷ�����յ㡣����յ㣬�����Ǹл���־��Ҳ�����Ǹ���������ڴ������ϣ��˶���㲥��Ͱ��˿�Ļʽ��˵�ʻ������ӽ��ڴ������еġ�ʫ���� ��������ġ��ϻ�ʫ��ע�������ڸ����ܵеľ��ء��������౾�˶����֡����ֺá��Dz�̫����ġ����������ĵص�٩�����������˴�90%�½�����60%���ٺ٣��������½��ˣ� ������ô�����������ˣ������嵽��д�úò��ã� �������Ҹ��˵��ж϶��ԣ�����Ĵ�ʫ����²������ǡ���ʫ������������ȴ��ļ�����˵������ë�еĹ��¡��������жԡ���ëŮ����һ�����������������ķ�������������ı������DZȽ����ĵġ�����ֱ��֪������˵ʲô���ĺ��ľ��ǡ�һ�����Ѵ���һ��ĸ����������ĸ���ǡ��ʫ�⡣���ڡ���ɽ����ףӢ̨��������ô�졷�ȵȣ���������ˡ���֪������˵ʲô�����������һ�������������ġ������������Ƶ����������ҿ������˰�����ʫ�������ġ��йش���������������������Աȣ���Ϊһ�ֱ绤�����ڵ����ϻ����ܽ���ͨ��Ȼ�����Dz��ܺ���������Ʒ���Ļ��ᄈ�ϵľ���죺�����Դ����������н������Ϊ���������������Ȼ���ع��أ�����ʫ������ǶԵ�ʱ������ǻ����������ǻ����������ǻ����������������������������������ﶼ�Ѿ�Ҫ������ʱ�������Կ��滵�ˣ�����̧ͷ�����ǡ�APEC��������ͷ�Ե��ǡ�Сƻ�����������õ��ǡ������𡱡�����ô���ģ��������ġ���ˣ��������塱��������ģ���ʵ�ǡ��ϻ�ʫ�衱����ѧ�ϵ�ʱ�մ�λ����һ�����ѹ�Ѫ��ʱ����ʫ���һζ��������Եÿ��⣻�����ڿ���Ľ����������ֻ�������Ϸ�� ������Ȼ����Ϸδ�ض��ô�ѹ����Ϸ�����붯�ﹲͬ�����ԣ�����Ϸ����Ҳ���ܴ���������ջ������ѱ�ʾ��������������壬�о��Լ������ա�������������ʼ��д�����壺���ҵ�˫ʮһ/˫ʮһ��Ǯ�����/��ģ��ܱ�ܱ�/�dz��dz�ʮ�ֱ�/�ر��ر��/����/��ֱ������/����������㿪ʼ����˼�ˡ������ķ���֮�У����������˶Ե���������²ۣ��������²ۣ���������֮�й����˶�һ��ʱ��ϸ���������ļ�¼��������Щ������Ȼ��ԭ��һ�����Ǻ�ʫ��Ȼ������������У���д��ȴ�DZ������ţ�����˶���������ļ����뷴�ۡ���ʫ�裬��Ӧ�ǶԿ��������Ĭ�ļ�֤�ߡ��������һ�۵��������ʲ��ŵ������ѧ�������� �������dz�˵��ʫ�������Ե����ӡ����Ӹ��в�ͬ���еij��ɹϹ����еij���õ�塣���������ԵĻ��У����������ڱ������Ļ��֣���һ����Ԫ��������ᣬҲӦ���ԡ������塱�������Ⱨ�п��ݡ����ο�������������������ô��ֵ�Ұ�ݣ�������ʱ��ȴҲ���֡�

���������������Ľ��������߹۵㣬�������������������� |  �ƽ�Ԫ��

�ƽ�Ԫ��